- Le fantôme de Baker Street - Fabrice Bourland (10/18 n°4090)

Lady Conan Doyle - veuve du père de Sherlock Holmes -, adepte de spiritisme et d'écriture automatique est habitée d'un mauvais pressentiment depuis la mort subite de son mari. Avant de mourir brutalement, Sir Arthur Conan Doyle a laissé un message pour le moins sibyllin : "le pensionnaire est dans la boîte, il faut qu'il y reste". Forte de cette crainte, elle décide de faire appel à James Trelawney et Andrew Singleton, deux détectives en herbes. Parallèlement à ce message d'outre-tombe, le 221 Baker Street vit des phénomènes étranges. Cette célèbre adresse a été attribuée par la ville de Londres au domicile du major Hipwood. Des esprits plutôt bruyants semblent s'y être installés. "Des bruits de pas et d'objets étaient le signe d'une activité manifeste et, au matin, des fauteuils et des chaises déplacés prouvaient, s'il en était besoin, que tout ceci ne relevait pas de l'imagination des propriétaires".

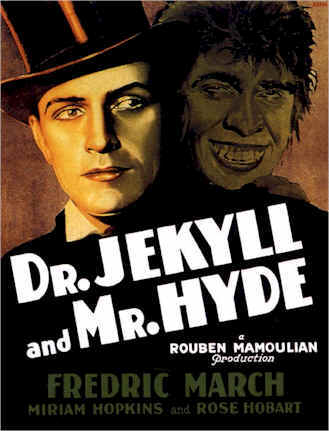

Lady Conan Doyle - veuve du père de Sherlock Holmes -, adepte de spiritisme et d'écriture automatique est habitée d'un mauvais pressentiment depuis la mort subite de son mari. Avant de mourir brutalement, Sir Arthur Conan Doyle a laissé un message pour le moins sibyllin : "le pensionnaire est dans la boîte, il faut qu'il y reste". Forte de cette crainte, elle décide de faire appel à James Trelawney et Andrew Singleton, deux détectives en herbes. Parallèlement à ce message d'outre-tombe, le 221 Baker Street vit des phénomènes étranges. Cette célèbre adresse a été attribuée par la ville de Londres au domicile du major Hipwood. Des esprits plutôt bruyants semblent s'y être installés. "Des bruits de pas et d'objets étaient le signe d'une activité manifeste et, au matin, des fauteuils et des chaises déplacés prouvaient, s'il en était besoin, que tout ceci ne relevait pas de l'imagination des propriétaires".Lady Conan Doyle ne peut donner aucune explication rationnelle à ces incidents. Au même moment, dans Londres, une série de crimes monstrueux est commise. Des prostituées sont massacrées, laissant supposer l'ombre oppressante d'un nouveau Jack l'éventreur. De même, un membre du Parlement - Sir Thomas Blunden -, tombera sous les coups d'un mystérieux agresseur, à la manière de Sir Carew dans "L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr. Hyde" de Stevenson. Les lieux des forfaits, quant à eux, sont ceux où opéraient l'affreux comte Dracula.

En rendant visite au major Hipwood, le neveu de celui-ci - le Dr Dryden -, est persuadé que l'esprit qui a pris possession du salon du 221 Baker Street ne peut être que Sir Arthur Conan Doyle lui-même, pour se repentir d'avoir claqué la porte de la SPR (Society for Psychical Research). Pour Andrew Singleton, peu enclin à cautionner cette mascarade, c'est une vaste excroquerie destinée à augmenter la valeur de la maison. Lors d'une séance de psychographie - photographie d'esprits -, Singleton et Trelawnay découvriront, ébahis, qui est réellement le perturbateur du 221 Baker Street. Au cours d'une

réunion de spiritisme, Singleton et Trelawnay - d'abord suspicieux et persuadés d'une mystification -, finissent par admettre la communication des esprits avec les vivants. "J'assistai complètement impuissant à cette comédie. J'avais beau concentrer toutes mes facultés logique pour tenter de comprendre le subterfuge, je ne parvenais pas à expliquer comment il était techniquement possible de faire apparaître un pareil simulacre d'être humain, qui bougeait, qui donnait la réplique et qui se permettait même de faire de l'humour. [...]. J'étais dans la vraie vie, spectateur interloqué d'une véritable séance spirite, le cerveau asphyxié sous un déluge ininterrompu de questions".

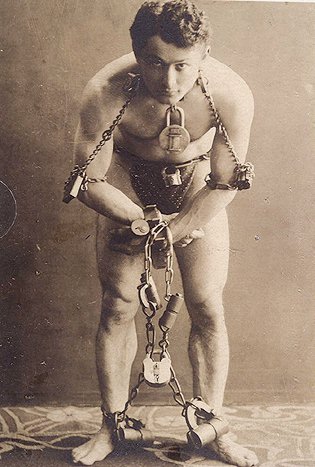

réunion de spiritisme, Singleton et Trelawnay - d'abord suspicieux et persuadés d'une mystification -, finissent par admettre la communication des esprits avec les vivants. "J'assistai complètement impuissant à cette comédie. J'avais beau concentrer toutes mes facultés logique pour tenter de comprendre le subterfuge, je ne parvenais pas à expliquer comment il était techniquement possible de faire apparaître un pareil simulacre d'être humain, qui bougeait, qui donnait la réplique et qui se permettait même de faire de l'humour. [...]. J'étais dans la vraie vie, spectateur interloqué d'une véritable séance spirite, le cerveau asphyxié sous un déluge ininterrompu de questions".Et l'esprit facétieux avec lequel ils entrent en contact les prévient qu'un nouveau crime sordide allait se produire dans Narrow Street. Quel lien peut-il exister entre le fantôme et les meurtres perpétrés dans Londres ? C'est en fouillant dans la biographie de Conan Doyle à la recherche de précieux indices que Singleton découvrira l'existence d'une doctrine selon laquelle les pensées seraient des choses pouvant se matérialiser en les imaginant. Ce qui n'était au départ qu'une hypothèse farfelue deviendra, au fil du temps, une sinistre réalité. Les crimes commis dans Londres sortent tout droit de la Littérature victorienne. Ce sont des répliques de meurtres décrits dans des romans connus. Dès lors, une solution s'impose à Singleton

et Trelawnay, faire rentrer dans leur boîte ces monstres qui n'auraient jamais dû en sortir.

et Trelawnay, faire rentrer dans leur boîte ces monstres qui n'auraient jamais dû en sortir.Voici un bon moment de lecture, grâce à une écriture simple et sans fioritures. Le milieu du spiritisme - ainsi que ses procédés -, sont clairement explicités avec des annotations apportant des éclairages historiques ou des précisions techniques aisées. Tout au long du "Fantôme de Baker Street", on retrouve des éléments précis sur la vie et l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle, particulièrement sur la fin de son existence, et ses relations avec le spiritisme. Il y est notamment fait référence à la polémique concernant Sherlock Holmes et les théories sur son existence supposée ou réelle. Enfin, ce qui rend surtout ce roman captivant, ce sont les références sur les grands auteurs de la littérature victorienne, Oscar Wilde, Stevenson et d'autres.

Alwenn a apprécié l'ambiance du roman, Jean-Marc Laherèrre aurait aimé une ambiance plus profonde, Godien regrette le côté fantastique du roman policier, Cléanthe a passé un bon moment de lecture, Lou - curieuse -, donne des adresses pour poursuivre l'enquête spirite, Karine:) a aimé et veut visiter Londres depuis, Fashion le recommande chaudement et Clarabel l'a adoré ... D'autres, sans doute, ont aussi apprécié. N'hésitez-pas à me le faire savoir.

J'ai reçu ce roman dans le cadre du London Swap. C'est Lau, ma swappeuse, qui me l'a envoyé et je la remercie infiniment pour ce choix judicieux.